江戸時代に三十七万五千石の栄華を誇った、佐賀鍋島藩。

他藩との交流を禁じた鎖国体制を敷く一方で、縁の深かった長崎から西洋文明をいち早く取り入れるなど、保守性と開明性を併せ持つ独特の藩風を築いたことでも知られています。

そんな鍋島家で最後の藩主となったのが、後に明治の貴族院議員としても活躍した鍋島直虎(なおとら)。

多田屋は、この直虎の長女である好子(よしこ)が、三代目館主・多田喜教(きのり)の元へ嫁いできたことでその運命を大きく転回させることになります。東京で生まれたひとつの身分を越えた”禁断の恋”が、能登湾を一望する現在の場所へと多田屋を導いたのです。

和倉温泉・多田屋の歴史は、明治一八年に始まります。初代館主は多田喜三郎。温泉湯元を囲む、まだ数軒の旅館しかない時代です。順調だった旅館経営に危機が訪れたのは、二代目館主・外次郎の時代。”人のよさ”が裏目に出て、保証人になったり、能登の金山に手を出したりして、多額の借金を抱えることになってしまったのです。

これによって運命を翻弄されたのが、外次郎の息子である喜教です。石川県七尾高等学校を首席で卒業後、東京の大学に進学して学生生活を謳歌していた喜教ですが、実家からの仕送りが途絶え、不自由ない暮らしに突然別れを告げることになりました。

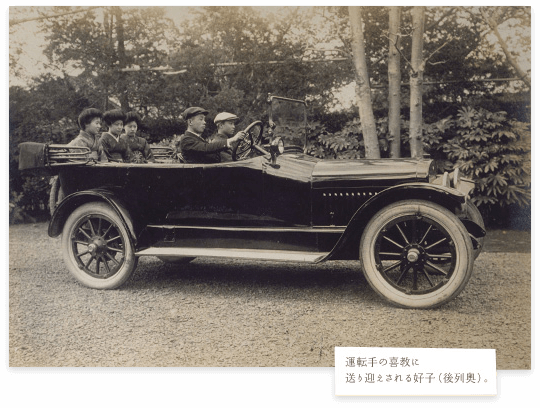

喜教は悩んだあげく、当時ではまだ珍しい自動車の免許を取得することを決意します(その時代の自動車免許というのは、今でいう飛行機免許ぐらい珍しいものだったそうです)。そしてその免許が、運命の人との出会いをたぐり寄せることになったのです。

とあるご縁により、この鍋島家のお抱え運転手として働くことになった喜教。ここで好子と出会います。直虎を貴族会館に送り迎えしながら、その合間で好子を学習院大学まで送迎する日々。当時は身分が重んじられていた時代です。大名家の令嬢と一介の貧乏学生では、まともに会話をすることすら許されなかったでしょう。今となってはふたりがどのように交流を深めていったのか知るよしもありませんが、恋心が抑えきれなくなるまでに、そう時間はかかりませんでした。

しかし、鍋島家がふたりの交際を認めてくれるはずはありません。さらに好子は徳川縁の家に嫁ぐことがほぼ決まっていたため、喜教と一緒になれる可能性など万にひとつもありませんでした。そして悩みぬいたふたりは、その愛を何と”駆け落ち”という形で表現したのです──。

こっそりと東京の鍋島家を抜け出し、汽車で一路石川を目指したふたり。無事に駅を出発し、ようやくひと息つけると思ったその矢先、駅でもない場所で汽車は突然停車します。そして現れたのが、直虎の命を受けて好子を連れ戻しにきた、当時の警察官僚である正力松太郎でした。まさに万事休すの展開。しかしそのとき、喜教にこんな言葉を告げたといいます。

「このままお前は石川に帰れ。時を待って、俺から直虎さんにふたりのことを頼んでみるから!」

正力松太郎といえば、後に読売新聞社や日本テレビの社長を務め、「テレビ放送の父」と呼ばれた人です。そんな大物が”恋のキューピット”となるとは…このときのふたりは知るよしもなかったでしょう。

喜教はこの言葉を胸に、ひたすら好子との再会を待ちわびます。好子は鍋島家のある佐賀に連れ戻されますが、喜教への想いから、無気力な毎日を過ごしていました。そんな姿を不憫に思った父の直虎はついに折れ、好子の身分を平民にするという処置をとって喜教と一緒になることを許してくれたのでした。

そして、かわいい娘へのせめてもの愛として、鍋島の家紋を入れない形で好子にたくさんの結婚祝いを持たせてくれました。当時まだ残っていた外次郎の借金も、直虎よりいただいた大手企業の株券を売ることで返済できたそうです。これには喜教も反対したそうですが、「これから一緒に生きていくのだから、あなたの抱えている問題は私の問題です」と好子はキッパリ言い切ったといいます。

こうした苦難を経て、ようやく多田家へやってきた好子ですが、その後も波乱の人生が待ち構えていました。慣れない旅館業に苦労の連続でした。そしてしまいには、九十四℃の源泉がたまった湯船に誤って転落し、全身火傷という非業の死を迎えてしまいます。享年四十一歳という若さでした。

しかし、好子の人生は決して不幸なものではありませんでした。

愛する夫と結ばれ、四人の子どもに恵まれました。懸命に女将の仕事をこなし、旅の人々からも好かれる存在でした。そんな好子がとりわけ愛したのが、能登湾を染める真っ赤な夕日です。毎日この夕日を見ながら暮らしたい。宿泊してくださるお客様にこの夕日を見てもらいたい―。

そんな想いで、海辺への旅館移転を夢見ていたそうです。

そして昭和四十八年、好子の息子である四代目館主の松太郎とその妻・栄美子の手によって、多田屋は現在の場所への移転を果たします。

時を経て、ようやく叶った好子の願い。しかしながらその願いを叶える道のりも容易ではありませんでした。

温泉街から少し離れたこの土地には、舗装された道もなく、最初は水も出ませんでした。さらには移転の翌年にはオイルショックでお客様が激減してしまいます。

そんな時でも、和倉で一番美しい夕日が見えるこの場所に対する自信は揺らぎませんでした。夕日に感動してくださるお客様の姿が、何よりの支えでした。

ひとつの”禁断の恋”をきっかけに、この夕日の美しい海辺へとたどり着いた、多田屋の歴史。これからも多くのお客様に感動を届けるべく、従業員一同、精進してまいります。

ぜひ一度、”和倉の夕日に染まる宿”へお越しいただけたら幸いです。

六代目館主・多田健太郎