能登の冬の味覚といえば、脂のたっぷりのった天然の「寒ブリ」。

日本海の王様とも称される能登の里海の主役です。

春の九州近海で生まれたブリは北海道まで北上し、秋には南下を開始。

初冬から真冬にかけて最も脂がのった状態で能登半島沖に到達します。

そして、湾内で栄養たっぷりの餌を腹一杯食べ、

産卵期直前、身体の肥えた「寒ブリ」が定置網に。

その濃厚な味わいで人々の舌を魅了します。

特に、七尾の海は暖かい対馬海流と寒流のリマン海流が交わる海の交差点。

良質なプランクトンが大量に発生するため、

この海域の定置網漁で獲れる「寒ブリ」は、日本一のブリと言われています。

そこで七尾市佐々波町、さざなみ漁港を拠点に定置網漁を行う

「佐々波鰤網」の漁師の皆さんにご協力いただき、

真冬の定置網漁を見学してきました!

(定置網漁についての詳細は、こちらをご覧ください)

漁師の朝はとにかく早い。眠い目を擦りながら、日の出前の早朝4時に港を出ます。

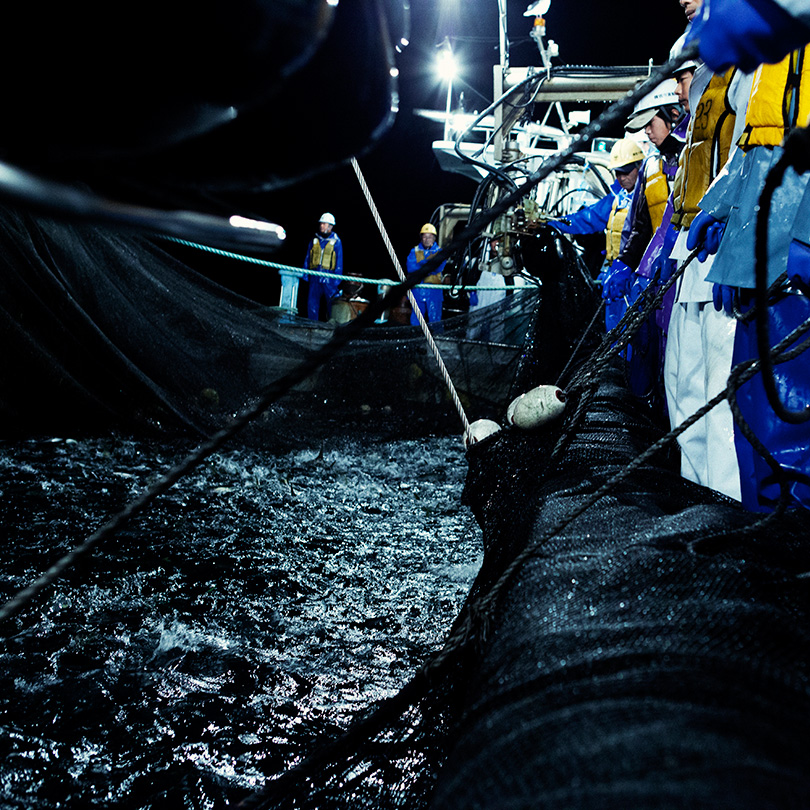

中型船が4隻、小型船が2隻、計6隻の船が定置網をぐるりと囲み、

徐々に網を狭めながら、魚を一カ所に追いこんでいきます。

定置網漁でもっとも大切なのは、息の合ったチームプレー。

50人程の漁師たちが連携しながら、号令と共に一斉に網を引き上げます。

機械が装備されている船は1隻だけで、残りの船に乗った漁師たちは、

ひたすら素手で網をたぐり寄せます。

黙々と働く海の男の背中は、

冬の荒波に船が揺れても決して動じることはありません。

海の男たちは、子どもの頃に見た船上の父の姿に憧れて、皆一様に漁師を目指します。

船同士の距離がどんどん近づき、網が海面に近づくと、

大量の魚たちが勢い良く跳ね回ります。

定置網には、「金庫網」と呼ばれる網があり、

ここに獲った魚を一時保管しておくことで出荷調整を行っています。

貴重な海の資源を乱獲しないための知恵なのですが、

定置網漁は、生態系のバランスを崩すことのない、

自然に優しい漁法とも言われています。

漁のあいだ中ずっと、小魚を狙う海鳥が海面をじっと見つめています。

海鳥たちもたいぶお腹が空いているようです。

網を上げる瞬間は魚がピチピチ飛び跳ねて迫力満点。

この日の漁では、「フクラギ」と呼ばれるブリの子どもが大漁でした。

ちなみに出世魚のブリは、「フクラギ」、「ガンド」、「ブリ」

というように、成長と共にその名称を変えていきます。

大量の魚は、船に備え付けられた大きな水槽の中へ。

定置網漁は、一年を通して行われていますが、やはり秋頃から魚種が豊富になり、

カツオ、カマス、アオリイカなどが獲れるそう。

この冬の時期は、ブリの他に、カワハギやアジなど、

脂が乗って身の引き締まった魚が主役です。

引き上げた魚に対して真っ先に行うのが

“海水のシャーベット”と呼ばれる作業です。

魚の鮮度を保つために欠かせないとても大切なもので、

船上でこの“沖〆”を行うのが佐々波鰤網の漁の鉄則。

徹底した鮮度管理が「さざなみ鰤」の旨さの秘訣なのです。

網を引き上げる機械を真剣な眼差しで操作する漁師たち。

周囲の動きに気を配りながらも、集中して作業を進めます。

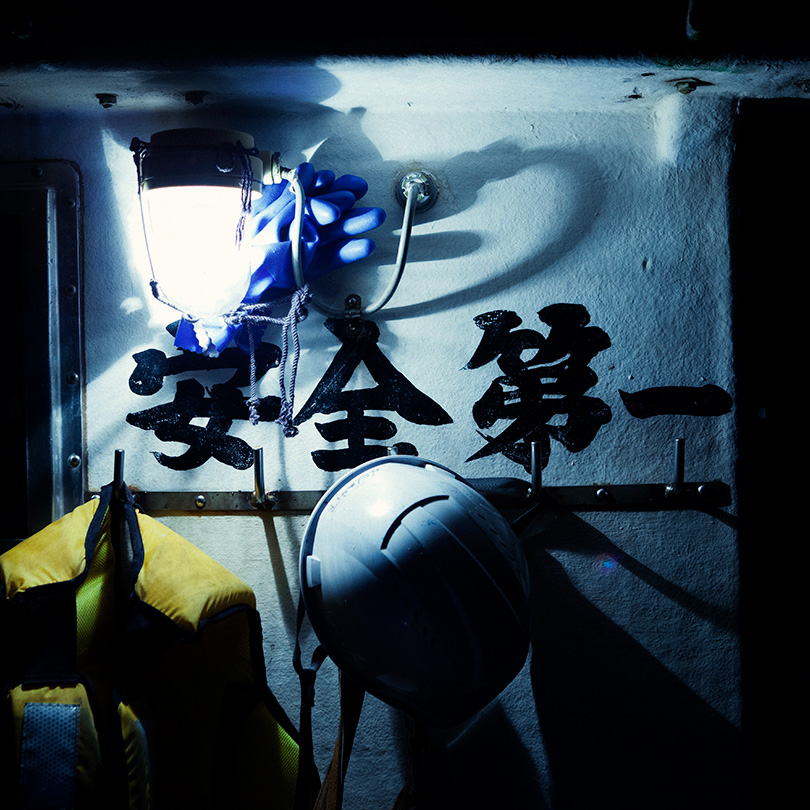

網に手足が絡まれば、大きな事故にもつながりかねないため、

高い集中力ととっさの判断力が求められる仕事です。

魚群探知機など様々な計器が並ぶ操舵室。

漁場は港からとても近く、沖合2〜3キロの距離で行われています。

遠洋漁業などとは違い、獲った魚を鮮度の高いまま消費者に提供できるのは、

定置網漁ならではの利点です。

冬の日本海はとにかく厳しい。

寒さはもちろん、大きな波を頭からかぶることや、

網に手足が絡まって、海中に落下してしまうことも。

船上は常にそんな危険と隣り合わせです。

「安全には特に気を付けるようにしています」

と話す副船頭の厳しい表情がとても印象的でした。

いくつかの定置網で漁を終えると、すぐに港に戻って魚の選別が行われます。

手に取った魚を信じられない早さでケースに投げ入れていく様子は、

さすが魚のプロフェッショナル。

びっくりしたイカが墨を吐くため、魚たちは真っ黒に。

この後、真水できれいに洗浄され、

きらきらと輝く美しい姿で市場へと出荷されていきます。

市場に並ぶのはこの2時間後。

なるほど、能登の魚介類が抜群に美味しいわけがわかりました。

漁が終わり一服していると、徐々に東の空が白んできました。

漁師の皆さんは、通常お昼頃に港に戻り、夕方まで作業をするそうです。

「佐々波鰤網」の漁師の皆さん、ありがとうございました。

こちらの「佐々波鰤網」では、

旬の魚を消費者の方々に直接販売したいという思いから、

「新鮮広場さざなみ市」をここさざなみ漁港にて行っています。

漁師の顔を見ながら魚を購入できる貴重な機会です。

水揚げ直後の新鮮な魚介類がズラリと並びますので、

能登の海の幸をぜひご堪能ください。

定置網漁を知っている方、そしてそれを見に行った方はどのくらいいるだろうか。各言う自分も実は初めて漁を見せてもらった。冬場は旅館や家庭でも人気の鰤。その「美味しい」の裏側に命がけの仕事があった。漁の最中は船の音でほとんど会話が聞こえない。その中を、黙々と連携して仕事をこなす男たちの姿に、また1つ能登が好きになった。