窓際に隙間なく吊るされた、オレンジ色の丸い物体。

ちょっと見慣れない風景ですが、実はこれ、「ころ柿」と呼ばれる

干し柿を乾燥させているところなのです。

ころ柿は、羽咋郡志賀町で盛んにつくられている能登の伝統的な特産物。

農家の軒先に柿が吊るされる光景は、まるでオレンジ色のカーテンのようです。

柿の皮剥きから始まり、糸くくり、乾燥に至るまで、

すべてが手作業というその生産過程は、

いまも昔も変わることのない手法で行われ、ここ志賀町では11月に入ると、

ころ柿づくりに精を出すおじいちゃん、おばあちゃんの姿をよく目にします。

渋柿を竿に吊るして約1カ月。本格的な冬の到来とともに、

能登の人たちの優しさがたっぷり詰まった、ほのかに甘いころ柿の完成です。

柿を乾燥させる際に陽が良く当たるようにと、

柿の向きをころころと変えたことから“ころ柿”と呼ばれるようになりました。

ころ柿づくりにもっとも適しているのは、渋柿の「最勝柿」。

渋柿の中でも特に渋味が強い品種ですが、柿渋に隠された糖度が高いため、

乾燥によって渋味が抜けると、みるみる甘味が増していくのです。

何としてでも渋柿を食べようという、先人たちの工夫には本当に頭が下がります。

完成品は、地元の人たちが自分たちで楽しむほかに、

高級贈答品としても重宝され、20個5,000円程度で売られています。

11月から12月にかけて、能登の志賀町を訪れると、

農家の軒先や2階の窓際にオレンジ色の柿が吊るされている様子を

そこかしこで目にします。

この辺りは渋柿が自生する土地だったため、

ころ柿づくりが盛んに行われるようになったのだそう。

生産者の中には、一家族で2〜3万個もつくるところがあるんだとか。

まさに、志賀町は“ころ柿の里”です。

能登の伝統文化である「ころ柿づくり」を体験しようということで、

若旦那・健太郎が挑戦することになりました。

ころ柿づくりを教えてくださるのは、志賀町に住む“フーさん”。

ころ柿づくり数十年というベテランです。

フーさん、よろしくお願いします!

フーさんの家の裏山に生った渋柿たち。

納屋の床には、もぎたての柿がごろごろと転がっています。

今回使用する品種は、ずんぐりとしたロケット型の「西条柿」。

側面の溝が特徴的です。

ころ柿は、水分の少ない渋柿でつくらないと、果肉が固くなってしまい、

濃厚な甘味が出ないそう。

また、乾燥すると3分の1ほどにしぼんでしまうため、大玉の柿が適しています。

まずは、大量の皮剥きからスタート。

電動皮剥き機を備えた農家もありますが、

今回は、市販のピーラーを使って、ひたすら皮剥きに没頭します。

フーさんの奥様が、優しく皮剥きのコツを教えてくださいました。

若旦那・健太郎も慣れない手つきながらもいい感じ。

ヘタに付いている枝を切り落としてしまわないよう、慎重に、慎重に。

皮を剥いたら、次は30センチ程のビニール紐を用意します。

ヘタの先の枝に紐を括り付け、もう一方の端にも、柿を結び付けます。

丁寧な細かい作業は、やはり手作業のなせる技。

ひたすら単純作業の繰り返しですが、

フーさんたちとたわいもない話をしながら手を動かすのんびりとした時間に、

世代を超えた触れ合いの心地良さを改めて感じました。

ビニール紐の両端に柿を括り付けたら、やっと下準備が完了です。

この後には、ちょっと意外な作業が待っているのですが……。

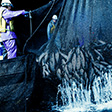

煙がモクモクと立ち上るこの作業は、硫黄燻蒸と呼ばれるもの。

木製の箱の中に柿を吊るして、フタを閉めたら約20分そのままに。

この作業は、ころ柿の表面が黒く変色するのを防ぐために行われます。

また、硫黄の成分を表面に付けたまま乾燥させることで、

柿の渋味が表面に浮いてこず、きれいに仕上がるのです。

さらには、微生物の発生を抑え、乾燥を促進する効果もあるのだとか。

作業の際は、くれぐれも換気にご注意を。

慣れた手つきで、てきぱきと作業をこなすフーさん。

硫黄燻蒸は、杉の葉の上に硫黄粉末をふりかけ、火を着けます。

硫黄の燃焼により亜硫酸ガスを発生させるのですが、

柿の表面が乾いてしまうとその効果が劣るため、

皮を剥いたらすぐに硫黄燻蒸を行ってください。

この作業により、飴色に輝く美しいころ柿が完成するのです。

柿を見つめるフーさんの眼差しは真剣そのもの。

その昔、隣町の友人からころ柿のつくり方を教えてもらったのだとか。

このようにして、祖父から孫へ、隣町から隣町へ、

昔ながらの製法が伝わっていくのです。

硫黄燻蒸が終わったら、続いて軒先に柿を吊るします。

取材をした年は、湿度が高かったため、

例年よりやや遅めの時期にころ柿づくりを行いました。

湿度が高いうちにころ柿づくりを始めると、カビなどが発生することもあるそうです。

室内であれば、湿度70%の環境が最適。

湿度をコントロールするために、

扇風機を使って乾燥させている農家も見かけました。

おいしいころ柿づくりには、風通しの良さが欠かせないのです。

フーさんのアドバイスのもと、若旦那・健太郎が柿を吊るす作業に取り組みます。

柿同士が触れないように、少しズラして吊るすのがポイントです。

まるでおじいちゃんと孫のやり取りを見ているようで、

ほのぼのとした時間が流れます。

この状態で約1カ月。12月上旬頃には、3分の1ほどの大きさになり、

甘味をぎゅっと凝縮した飴色のころ柿が出来上がります。

途中、柔らかくなってきたときに手で揉んであげると、

甘味がさらに引き出されるんだとか。

後に、表面に浮き出した糖分が結晶化し、白く粉を吹いたようになると、

真心込めてつくった優しい味のころ柿が、ようやく完成を迎えます。

とっても仲良しのフーさんご夫妻。

毎年、同じ時期になると二人三脚でころ柿づくりを行っています。

この度は、貴重な体験をさせていただき、ありがとうございました。

11月初旬頃、志賀町の至るところでころ柿づくりが行われていますので、

運が良ければ作業を見学できるかも。

いまからころ柿の出来上がる12月が楽しみです!

ころ柿が干してある景色は、能登大好き風景ベスト10に入る程の風情がある。志賀町には、ころ柿を作る用の蔵がいくつも並んでいて、秋冬のモノトーンに近い景色の中で、窓からのぞくオレンジ色のころ柿。それが何とも美しい。